左利きの箸の持ち方について疑問を持っているあなたは、きっと「自分の持ち方が正しいのか分からない」「左利きの子供にどう教えたらいいのか悩んでいる」といった不安や疑問をお持ちではないでしょうか。

実際、世の中の多くのマナーや所作は右利き基準で作られており、左利きにとっては箸の持ち方ひとつとっても学びづらいことが多々あります。

例えば、クロス箸やにぎり箸といったダメな例に気づかず、大人になっても直せていない人も少なくありません。また、女性の場合は食事中の所作が印象を大きく左右するため、美しい持ち方への意識はより高くなりがちです。

この記事では、左利きに適した正しい箸の持ち方をはじめ、箸をどのように置くべきかといった基本マナーから、輪ゴムを使った矯正法、子供向けの教え方、トレーニング箸やエジソン箸などの便利グッズ、さらには右利きが左手で箸を使う効果まで、幅広く解説しています。

自分や家族の持ち方が「変かも」と感じたときこそ、見直しのチャンスです。本記事を通じて、左利きでも自然で美しい箸づかいを身につけるための練習法を、実用的かつ分かりやすくお伝えします。

-

左利きに適した正しい箸の持ち方が分かる

-

クロス箸やダメな例の原因と改善方法が分かる

-

箸をどのように置くべきかのマナーが理解できる

-

子供や大人のための練習・矯正方法が学べる

左利きにとっての箸の持ち方を正しく学ぶ方法

-

箸の持ち方が変と感じる原因とは

-

左利きの人は箸をどのように置くべき?

-

クロス箸とは?

-

箸の持ち方でダメな例をチェック

-

右利きが左手で箸を使う効果とメリットとは

-

女性の綺麗な箸の持ち方

箸の持ち方が変と感じる原因とは

「自分の箸の持ち方って、なんだか変かも」と感じる方は少なくありません。

特に左利きの方は、右利き中心のマナーや指導が多いため、正しい持ち方に対する基準があいまいになりやすい傾向にあります。

箸の持ち方が「変」に見える原因はいくつかありますが、大きな要素のひとつは箸の交差や動きの不自然さです。

箸先が揃わない、上下の箸がクロスする、食材を挟んだときに箸がぐらつくなどの状態は、見た目に違和感を与えます。また、手元が緊張していたり、力が入りすぎていたりする様子も「ぎこちない」と感じさせる要因となります。

さらに、自分では普通の持ち方をしているつもりでも、周囲と比較して差を感じたときに「変」と認識することがあります。たとえば食事中に周囲の視線を感じたり、子どもに箸の持ち方を注意されたりした場合、自分の使い方を客観的に見直すきっかけとなります。

一方で、見た目が多少独特であっても、食材をしっかりと挟めて機能的に使えていれば実用上の問題は少ないと考えることもできます。

ただし、食事の所作としての美しさやマナーを意識する場合、やはり正しい持ち方に近づける努力は必要です。

このように、箸の持ち方が「変」に見える理由は、見た目のバランス、手の動き、周囲との比較など複数の視点が関係しています。自己流に慣れてしまうと修正が難しくなりますので、気になった時点で基本の持ち方に立ち返るのが理想的です。

左利きの人は箸をどのように置くべき?

食事中に箸を置く場面では、箸の向きや置き方にもマナーが存在します。左利きの方の場合、右利きとは異なる注意点がありますので、正しい置き方を理解しておくことが重要です。

基本的に、左利きの人は箸先を右側に向けて置くのが正しいとされています。

これは右利きの方が箸を左向きに置くのと対になる形です。

理由としては、箸先を内側に向けることで、隣の人や対面の人に不快感を与えないよう配慮するためです。箸は食事に直接関わる道具であるため、箸先の向きは衛生面や心理的な印象に大きく影響します。

さらに、置く際の所作にも注意が必要です。まず左手で箸を真ん中よりやや下あたりから支え、右手で中央付近を軽く持ち上げて、箸置きやお皿の端に静かに置きます。

このとき、音を立てたり、投げ出すような動作になったりしないよう気をつけましょう。

ただし、外食先では箸置きがない場合もあります。そのような場合には、箸袋を折り畳んで簡易の箸置きを作るか、お盆の端を代用するのが一般的です。どちらの場合でも、箸先は常に右方向へ向けるよう心がけると安心です。

左利きの方も、置き方のマナーを正しく理解し実践することで、周囲に良い印象を与えることができます。使い勝手とマナーのバランスを取ることが大切です。

クロス箸とは?

クロス箸とは、上下の箸が交差してしまう持ち方のことを指します。見た目に不自然であるだけでなく、実際の食事動作にも支障をきたすため、避けるべき使い方とされています。

箸が交差してしまう原因としては、持ち方の基本が身についていないことが挙げられます。特に、上下の箸を同じように動かしていると、自然とクロスする状態になります。通常は上の箸だけを動かし、下の箸は固定して使いますが、この原則が守られていないと、箸先がぶつかり合いクロスしてしまいます。

また、指の位置や力加減が適切でないことも関係しています。正しくは、上の箸を人差し指・中指・親指で支え、下の箸は親指の付け根と薬指で支えることで安定します。しかし、指の筋力が不足していたり、手の形に合わない箸を使っていたりすると、バランスを取るのが難しくなり、クロス箸になりやすくなります。

実際、クロス箸では細かい食材をつかむのが困難です。豆やお刺身のような繊細なものを扱う際、箸先がきれいに合わないため、滑ったり落ちたりすることが多くなります。これにより、見た目だけでなく食事の効率も落ちてしまいます。

このように、クロス箸は見た目の印象を悪くし、実用性にも欠ける持ち方です。もし自分の箸先が交差していると気づいたら、まずは基本の持ち方を確認し、必要であれば矯正練習やトレーニング箸を活用することが大切です。意識的な修正を続けることで、徐々に正しい持ち方に近づいていくことができます。

箸の持ち方でダメな例をチェック

箸を正しく使うためには、まず「やってはいけない持ち方」を知ることが大切です。誤った使い方を無意識のうちに続けてしまうと、見た目が悪くなるだけでなく、食事がしにくくなったり、マナー違反と見なされたりすることもあります。

最も代表的な誤りが「クロス箸」です。これは、上下の箸が交差してしまう持ち方で、食材をつかむ力が入りづらくなります。箸先が合わず、細かいものや柔らかいものを扱うのが難しくなってしまいます。

また、「にぎり箸」も好ましくありません。グーの形で箸を握る持ち方は、使いにくいだけでなく、食材を刺したりかきこむように食べたりする癖がつきやすくなります。このような食べ方は、食事の場で不快な印象を与えてしまう可能性があります。

他にも、「ペン箸(薬指を使わない持ち方)」や「平行箸(上下の箸が開かない持ち方)」も要注意です。これらは一見安定しているように見えますが、実際には箸の開閉が不自由になり、手先の器用さが求められる場面では苦労することが多いです。

さらに、箸の使い方としてNGなのが「嫌い箸」と呼ばれるマナー違反行動です。例えば、料理に箸を突き刺す「刺し箸」、器の上に箸を渡す「渡し箸」、口の中に入れたまま箸をくわえる「くわえ箸」などがそれに該当します。こうした行為は、周囲の人に不快感を与える恐れがあるため、意識的に避けるようにしましょう。

正しい持ち方を身につけるには、まずダメな例を知り、自分の使い方に問題がないかを確認するところから始めると効果的です。美しい所作は、日常の積み重ねによって育まれていくものです。

右利きが左手で箸を使う効果とメリットとは

右利きの人があえて左手で箸を使うことには、いくつかの意義があります。単なる「遊び」や「挑戦」と捉えるのではなく、脳や身体に与えるポジティブな影響が期待できる取り組みです。

まず挙げられるのが脳の活性化です。普段使い慣れた右手とは異なる動きを左手で行うことで、右脳が刺激され、思考力や創造性の向上につながるとされています。これは「非利き手訓練」として、認知症予防の分野でも注目されている方法です。

また、利き手以外を使うことで、手指の運動機能をバランスよく発達させることができます。箸を使う動作は細かい運動制御が求められるため、リハビリや手先のトレーニングとしても有効です。特に高齢者や手術後のリハビリ中の方にとっては、機能回復を目的とした訓練としても利用されています。

一方、意識的に左手で箸を使おうとすると、当然ながら初めはうまく動かせないことが多く、ストレスを感じやすいのも事実です。スムーズに操作できるようになるには時間と練習が必要であり、食事中に毎回取り組むのは現実的ではないケースもあります。

そこで、まずは軽いトレーニングとして豆をつまむ、スポンジを移動させるといった簡単な練習から始めるとよいでしょう。日常的な食事と切り離した場面で、左手に慣れることを優先するのがポイントです。

左手で箸を使うという習慣は、脳の柔軟性や手先の器用さを鍛えるための有効な方法です。何歳からでも始めることができますので、気軽なチャレンジとして取り入れてみる価値があります。

女性の綺麗な箸の持ち方

箸の持ち方には性別による正解はありませんが、特に女性の場合は「所作の美しさ」が印象を左右することがあります。丁寧で品のある箸使いは、場の雰囲気を和らげ、周囲からの信頼感を高める要素にもなります。

綺麗な箸の持ち方を目指すには、まず「鉛筆持ち」が基本です。上の箸を人差し指と中指で支え、親指で軽く添えるように持ちます。そして、下の箸は薬指と親指の付け根で支え、動かさずに固定します。このときのポイントは、力を入れすぎず、リラックスした手の形を保つことです。手元に自然な曲線が生まれ、柔らかでしなやかな印象になります。

さらに、食材をつかむ所作も大切です。箸をガチャガチャと動かしたり、急に動かしたりすると、美しさが損なわれます。料理の前で一度箸を止め、迷わずそっと挟む。このような細かい動きの中に、品の良さが宿ります。

ただし、美しさを追求しすぎるあまり、動きが遅くなりすぎたり、実用性を失ってしまっては本末転倒です。大切なのは、「自然体の中に丁寧さがある」状態を目指すことです。

また、箸の選び方にも工夫が必要です。細身で軽い箸は手の動きが滑らかに見えやすく、指の細さや爪の形とのバランスも取れます。色味は控えめなものや、上品な漆仕上げなどが、全体の印象を引き立てます。

このように、女性の綺麗な箸使いは、日常の所作を美しく見せる技術の一部といえます。特別な場面だけでなく、日々の食事の中で意識を続けることで、自然と身についていくものです。

左利きが正しい箸の持ち方を身につける練習法

-

お箸の持ち方:子供向けの基本

-

箸の持ち方矯正法:輪ゴムを使った矯正

-

イラストで視覚的に理解

-

トレーニング箸:大人におすすめの商品

-

エジソンの特徴と選び方

-

左手で箸を扱うために:練習を成功させるステップ

お箸の持ち方:子供向けの基本

子供にお箸の使い方を教える際は、まず「正しい形」を無理に押し付けるのではなく、興味や楽しさを感じさせることから始めるのが効果的です。お箸は日常的に使う道具であるため、早いうちから正しい持ち方を身につけておくと、成長とともに自然に定着していきます。

基本となるのは、「鉛筆持ち」と呼ばれる持ち方です。まず、上の箸は鉛筆のように人差し指・中指・親指の3本で軽く持ち、箸先から約3分の2あたりの位置に指がくるようにします。次に、下の箸は動かさず、薬指の第一関節付近と親指の根元で支えるように固定します。ここでのポイントは、力を入れすぎず、柔らかく持つことです。子供の場合、力の加減がわかりにくいため、「ふんわりと羽根をつまむイメージで」と伝えると理解しやすくなります。

一方で、年齢によってはまだ指の筋力や器用さが未発達なこともあります。そのため、焦らず段階を踏んで練習することが大切です。最初はスプーンやフォークを鉛筆持ちに近い形で使えるかを確認し、それができるようになってからお箸に移行するのがおすすめです。

また、子供には手のサイズに合った短めの箸を用意しましょう。長すぎる箸は操作が難しく、逆に悪い癖がついてしまうこともあります。目安としては、親指と人差し指で直角を作ったときの長さ(=一咫)の1.5倍程度が適しています。

このように、子供が正しくお箸を持てるようになるには、段階的な練習、適切な道具、そしてポジティブな声かけが欠かせません。慌てず、一つひとつの動作を丁寧に繰り返すことが、上達への近道です。

箸の持ち方矯正法:輪ゴムを使った矯正

箸の持ち方を自然に矯正したい場合、特別な道具を使わずに自宅でできる方法のひとつが「輪ゴム矯正法」です。この方法は、指の位置や動かし方にクセのある人でも、簡単に正しいフォームを体で覚えられる点が魅力です。

輪ゴム矯正の手順は非常にシンプルです。まず、利き手の薬指に輪ゴムを一周軽く巻きつけ、その中に下側の箸を通します。この輪ゴムが下の箸を固定する役割を果たし、動かないようサポートしてくれます。次に、上の箸を通常の鉛筆持ちで持てば準備完了です。

この方法のメリットは、上の箸だけを動かすという基本動作を自然と習得できる点です。輪ゴムが下の箸を支えることで、「下の箸は動かさない」という感覚を体に覚え込ませることができます。さらに、輪ゴムによって箸が安定するため、初心者でも比較的スムーズにつかむ動作に集中することが可能です。

ただし、注意点もあります。輪ゴムの締め付けが強すぎると指が痛くなったり、血流を妨げたりするおそれがあるため、あくまで「軽く巻く」程度にとどめることが大切です。また、長時間の使用は避け、短時間のトレーニング用として活用するのが理想的です。

この方法は子供だけでなく、大人の矯正やリハビリにも有効です。とくに、自己流の持ち方が身についてしまった大人には、輪ゴム矯正によって改めて正しい指の配置を意識するきっかけになります。

市販の矯正箸に頼らずに、家庭で手軽に始められるこの方法は、習慣化すれば美しい持ち方への第一歩となるでしょう。

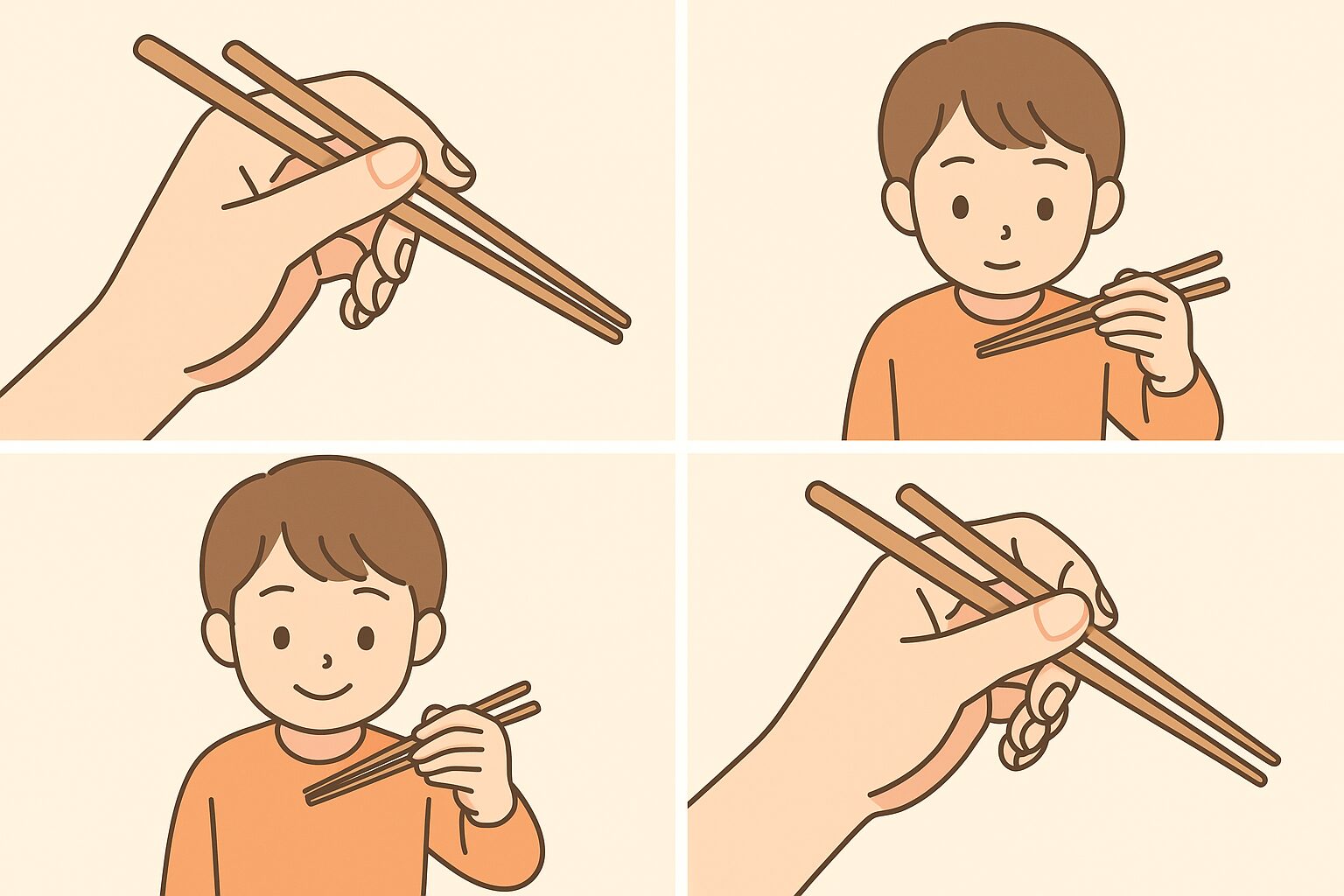

イラストで視覚的に理解

箸の持ち方を教える際に、言葉だけでは伝わりにくい場面があります。特に小さな子供や、感覚的な理解が得意な人には、視覚情報が理解のカギとなります。そこで役立つのが「イラスト」を使った指導法です。

イラストでは、指の位置や動かす箸・固定する箸の違いが一目でわかるように描かれており、視覚的な学習スタイルに合った人にはとても有効です。たとえば、上の箸を人差し指・中指・親指で支え、下の箸を薬指と親指の根元で支える様子が色分けや矢印で示されていると、正しい位置関係を直感的に理解できます。

また、動かし方のイラストでは「上の箸だけが動く」という動作を矢印で明示し、「下の箸は固定する」という点を強調できます。こうした視覚的な説明は、読解力に左右されず、誰でもすぐに実践に移せる点が特徴です。

さらに、間違った持ち方の例をあえてイラストで提示することで、「何がどうおかしいのか」も視覚的に判断できます。例えば、クロス箸やにぎり箸のような形を見せることで、見る人に具体的なイメージを与え、自己チェックにもつなげやすくなります。

ただし、イラストを見るだけでは身につかないのも事実です。イラストはあくまで補助ツールであり、実際に手を動かして練習することが不可欠です。見たイメージを自分の手で再現できるようになるには、繰り返し練習する時間も重要になります。

このように、イラストを活用した学習法は、視覚優位な学習者にとって大きな助けとなります。家族で一緒に見ながら練習すれば、教える側も受け取る側もストレスが少なく、お箸の持ち方を楽しく学ぶことができるでしょう。

トレーニング箸:大人におすすめの商品

一般的にトレーニング箸は子供向けの道具と考えられがちですが、実際には大人用の商品も豊富に展開されています。特に「正しい持ち方を再習得したい方」や「リハビリ目的で箸の動作を見直したい方」にとっては、専用設計のトレーニング箸が大いに役立ちます。

大人におすすめできるトレーニング箸の特徴は、大きく分けて3点あります。まずひとつ目は指の位置が自然に決まるガイド付き構造です。これにより、自己流の持ち方から脱却しやすく、指を置くべき場所が視覚的にも分かりやすくなります。初心者でもすぐに正しいフォームを意識できる点が魅力です。

次に注目すべきは、長さと重量のバランスが大人の手に合っていることです。子供用では短すぎて使いづらく感じることがありますが、大人用は標準的な箸の長さ(約20〜23cm)を基準にして作られており、違和感なく日常使いが可能です。さらに、重すぎず軽すぎない設計によって安定した動作が促されます。

最後に重要なのが、実用性と見た目の両立です。トレーニング用とはいえ、外で使うこともあるため、スタイリッシュなデザインや落ち着いたカラーが選ばれる傾向にあります。最近では木製素材を使ったものや、漆塗りに見えるタイプも登場しており、見た目からの違和感を抱かせない工夫がされています。

市販のおすすめ商品としては、「イシダ 三点支持箸(大人用)」や「KJC エジソンのお箸 大人用モデル」などが人気です。いずれも機能性と耐久性を兼ね備えており、練習後は通常の箸としての使用にも移行しやすくなっています。

このように、大人にとってもトレーニング箸は「正しい使い方を再学習するためのツール」として十分に活用できます。年齢や環境を問わず、美しい所作を手に入れる第一歩となるでしょう。

エジソンの特徴と選び方

「エジソンのお箸」は、子どもから大人まで幅広い層に人気の矯正用箸として知られています。中でも注目すべきポイントは、誰でも簡単に正しい箸の使い方が習得できるよう工夫された設計です。

最も特徴的なのは、リング状のサポートパーツです。親指・人差し指・中指の3本それぞれに専用のリングがあり、そこに指を通すだけで自然に理想的な持ち方になります。この構造により、箸が交差したり、持ち方が不安定になったりすることを物理的に防ぐことが可能です。特に初めて箸を使う子供や、使い方を矯正したい大人にとっては心強いサポートとなります。

さらに、連結構造がもう一つの大きなポイントです。上下の箸がつながっていることで、開閉の動作がスムーズになり、初心者でも簡単に物をつかめます。これにより、「箸先が合わずつかめない」といったストレスが軽減され、練習に前向きになれる効果も期待できます。

エジソン箸を選ぶ際には、以下の点を確認すると失敗しにくくなります。まず、自分の利き手に合ったモデルを選ぶこと。左利き用と右利き用はそれぞれリングの配置が異なるため、間違えると使いづらさが生じます。次に、サイズと指の太さに合うかも重要です。大人用にはリングの内径が広めのモデル(例:エジソンのお箸Ⅲ)があり、成人男性でも安心して使用できます。

さらに、使用目的に応じて「ステップアップ機能付きモデル」を選ぶのもおすすめです。これは、練習が進んできた段階でリングを外せば、通常の箸に近い形で使えるようになる仕組みで、自然に矯正箸から移行できる設計です。

このように、エジソンのお箸は、段階的に箸の持ち方をマスターしたい方にぴったりの道具です。選ぶ際にはサイズ・利き手・練習段階をよく確認して、自分に最適な1本を選んでみてください。

左手で箸を扱うために:練習を成功させるステップ

左利きの方が箸を自然に使いこなすためには、「持ち方を覚える」「正しく動かす」「定着させる」の3つのステップに分けて練習するのが効果的です。この段階的なアプローチにより、混乱なくスムーズに習得しやすくなります。

まず第1段階は、基本の持ち方を理解することです。右利き用の説明が多く出回っているため、左手に当てはめる際は鏡像的な理解が求められます。親指・人差し指・中指で上の箸を鉛筆のように持ち、薬指と親指の根元で下の箸を支える構造は、左右どちらの手でも同じです。この段階では、鏡やイラストを活用すると左右反転の感覚がつかみやすくなります。

次に進むべきは、上の箸のみを動かす練習です。ここでは輪ゴムやトレーニング箸を使っても構いません。無意識に上下の箸を一緒に動かしてしまう方は、特に意識的に中指と人差し指を動かすようにしてください。最初は小豆やスポンジなど、軽くて扱いやすいものから始めると成功体験を積みやすくなります。

最後に、定着のステップです。毎日の食事で実践する習慣をつくることがカギです。慣れてくると自然と手が動くようになりますが、ここで間違った持ち方に戻らないように注意が必要です。疲れたり急いだりしていると、以前の自己流に戻りがちになるため、最初のうちは意識的に正しい姿勢と動作を維持しましょう。

また、左手用の専用箸や矯正箸を使うことで、ストレスなく練習が進みます。エジソン箸のように指の位置を補助してくれるものや、イシダ製の三点支持箸のように自然に指が配置される構造は、左利きの方にとって特に扱いやすいでしょう。

このように、左手で箸を扱う練習は、段階を追って丁寧に進めることで確実に上達します。無理をせず、楽しみながら続けることが習得の最大のポイントです。

左利きの箸の持ち方を総合的に理解するポイント

最後に、本記事のまとめをしていきます。箸の持ち方に悩まれた際は、色々な方法で矯正することもできます。早め早めに練習をして、なるべく正しい方法で箸が使えるようにして行きましょう。

-

左利きは箸の持ち方に違和感を覚えやすい

-

クロス箸は見た目と機能面で問題が出やすい

-

正しい持ち方は上の箸だけを動かすのが基本

-

左利きでも箸の先を右に向けて置くのがマナー

-

力みすぎた指の動きは不自然な所作につながる

-

にぎり箸やペン箸は操作性が低く矯正が必要

-

輪ゴムを使えば箸の動きを効率的に矯正できる

-

矯正には指位置を固定できる道具の使用が有効

-

左利き用のトレーニング箸は大人にも展開されている

-

見た目が綺麗な持ち方は食事の印象を良くする

-

子供には短めの箸を選ぶと正しい動きが習得しやすい

-

左手で箸を使うと脳や手先の刺激になる

-

エジソン箸は持ち方を自然に覚える工夫が多い

-

イラストは視覚的に箸の動きを理解する手助けになる

-

習得には段階的な練習と継続的な意識が求められる