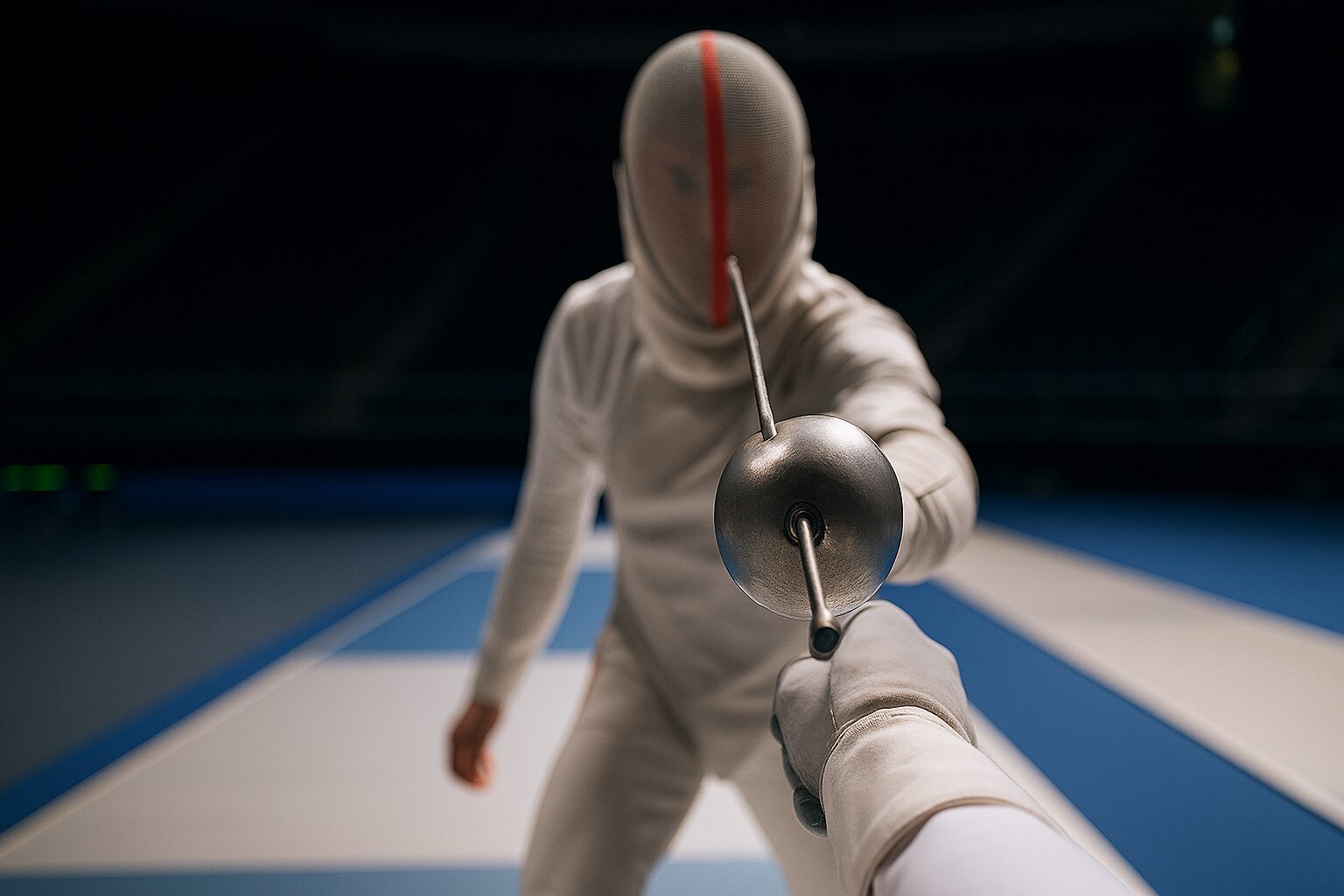

フェンシングにおいて「左利きは有利」と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際、フェンシング 左利きの選手は一定の割合で存在し、右利きと左利きの違いが競技の展開に大きな影響を与えることもあります。

しかし本当に、左利きはフェンシングで有利なのでしょうか?それとも、不利な点も存在するのでしょうか?

この記事では、フェンシングで左利きの人の割合や、なぜ左利きが有利とされるのか、またどのような選手がこの競技に向いているのかを多角的に調査し解説します。

さらに、左利きが有利なスポーツとしての特徴や、他競技である剣道との違い、フェンシングにおける二刀流の可能性についても触れていきます。

あわせて、左利きが多い職業との関連性や、右利きの選手が左利きに対応するための対策方法なども紹介します。フェンシングはどのような人が向いているのかを知る上でも、今回のテーマは大きなヒントになるでしょう。

フェンシングにおける左利きの情報を探しているあなたにとって、今後の練習や試合に役立つ視点が得られる内容となっています。

-

フェンシングにおける左利きの有利・不利の理由がわかる

-

左利き選手の割合や競技内での影響が理解できる

-

右利きとの違いや対策方法を知ることができる

-

左利きと関連する職業や他競技との比較ができる

フェンシングの左利きは本当に有利なのか?

-

左利きの人の割合とは

-

フェンシングの選手に左利きが多い理由

-

左利きが有利なスポーツとしての特徴

-

フェンシングにおける右利きと左利きの違い

-

左利きの不利な点とは

-

左利き選手は今後も有利でいられるのか?

左利きの人の割合とは

世界的に見ると、左利きの人は全体の約10%程度とされています。ただしこの数字は地域や文化によって異なり、日本国内ではおおよそ11%前後という調査結果が一般的です。

一方、オランダやニュージーランドなどでは15%を超える国もあるなど、左利きの割合は一様ではありません。

なぜこのような差が生まれるのかというと、社会や教育の影響が大きく関係しています。かつて日本では、左手で箸を持ったり字を書いたりする子どもに対して、右手への矯正を強く勧める文化がありました。

その結果、本来左利きであっても、右利きとして育った人が少なくなかったのです。現代ではその傾向は徐々に薄れつつあり、子どもの自然な利き手を尊重する流れが主流になりつつあります。

また、最近では「クロスドミナンス」と呼ばれる両利きのような能力を持つ人も増えており、スポーツや楽器演奏、工業作業など特定の作業に応じて利き手を変えるケースも見られます。

これは、特定の手に負担を集中させずに効率良く動けるため、競技者やプロフェッショナルの間で一定の価値を持っているとされています。

このように、左利きの割合は一見少数に見えるものの、生活環境や教育、個々の適応力によっては非常に柔軟な存在ともいえるでしょう。スポーツ分野などではこの希少性が戦術的な意味を持つこともあるため、単なる「少数派」として片付けることはできません。

フェンシングの選手に左利きが多い理由

フェンシング界においては、一般社会における左利きの割合と比べて、左利きの選手が非常に多く見られる傾向があります。これは単なる偶然ではなく、競技の特性と実践環境が大きく関係しています。

まず、対人競技であるフェンシングでは、「慣れの差」が大きなアドバンテージとなります。左利きの選手は練習や試合で右利きの相手と戦う機会が圧倒的に多く、右利きへの対応力を自然と身につけていきます。

一方で右利きの選手は、左利きの相手と対峙する機会が少なく、その分戦い方に戸惑いが生じやすいのです。

また、左利き選手は右利き選手との構えや間合いが鏡写しのように反転するため、攻防のパターンが根本的に変わってきます。

特にフェンシングのように一瞬の判断やタイミングが勝敗を分ける競技では、この違いが決定的な差になることもあります。たとえば、突きの起点や防御の角度がわずかにズレるだけで、有効打となる可能性が高くなるのです。

さらに、指導者側が意図的にチームに左利き選手を配置し、戦術的な幅を持たせるケースも見られます。

ジュニア層では、右利きの子どもに左手で剣を持たせる指導が行われることもあるほどです。これは、早期に左利きのフォームを習得すれば、試合で優位に立てる可能性が高いと判断されるからです。

このように、左利きであること自体がフェンシング選手にとっては“武器”となりうるため、自然とその比率が高まっていくのです。

左利きが有利なスポーツとしての特徴

左利きの選手が有利とされるスポーツには共通するいくつかの特徴があります。最大の要因は「希少性」と「対戦相手の慣れの不足」です。特に1対1の競技、または直接対決の多い競技ではこの傾向が顕著です。

代表的なスポーツとしては、フェンシング、ボクシング、テニス、卓球などが挙げられます。

これらの競技では、攻撃の起点が相手にとって普段と逆方向から来るため、反応が一瞬遅れたり、タイミングが狂うことがあります。これは、普段の練習相手がほとんど右利きであるという状況が原因です。

また、道具やポジショニングにも影響が出ます。例えばテニスでは、左利き選手のサーブは通常とは逆の回転がかかるため、右利きの相手にとっては予測しにくくなります。卓球でも、ラリーの中で角度やボールの軌道がズレることによって、左利き選手の攻撃がより効果的に働くことがあります。

このような有利性は、「負の頻度依存選択(Negative Frequency-Dependent Selection)」という進化生物学の考え方でも説明されています。

少数派であること自体が優位に働くという理論であり、左利きの戦術や攻撃が相手にとって“想定外”となるのは、まさにこのモデルの典型です。

ただし、左利きが常に有利というわけではありません。競技レベルが上がれば上がるほど、選手たちは左利きに対する対応を繰り返し練習しているため、優位性は次第に薄れていきます。

そのため、左利きのアドバンテージは一時的なものであり、それに依存しすぎると技術的な成長を妨げるリスクもあります。

結局のところ、左利きであることがスポーツにおいて有利になるかどうかは、競技の特性とレベル、そして周囲の対応力によって大きく左右されるのです。

フェンシングにおける右利きと左利きの違い

フェンシングでは右利きと左利きの選手が対峙すると、構えの向き、剣の軌道、攻撃の角度などが大きく異なります。この違いは、競技の流れや戦術に影響を与える要素として見逃せません。

まず、右利き同士の場合、お互いの剣は体の外側から交差するため、間合いや攻撃のラインがある程度予測しやすくなります。

練習量の多くが右対右の前提で行われるため、反応やポジショニングも自然に最適化されます。

一方、右利きと左利きが戦う場面では剣が内側で交差する形になるため、剣同士がぶつかる位置や角度が異なり、これに慣れていないと防御やカウンターがしにくくなるのです。

特に初心者や経験の浅い選手にとっては、相手の突きが「見慣れない位置」から飛んでくるように感じられるため、戸惑いやすくなります。

また、左利きの選手にとっては、右利きの相手と戦うのが日常的なため対応力が高くなりやすい一方で、右利き選手は左利きの相手と接する頻度が少ないため、構えの取り方や攻撃の角度に迷うことも少なくありません。

このように、左右の利き手の違いは単なる「向き」の違いにとどまらず、技術的にも戦術的にも考慮すべき重要な要素です。

フェンシングにおいては、相手がどちらの利き手かを瞬時に見抜き、それに応じた対応ができる選手が、より高いレベルでの戦いに臨むことができるでしょう。

左利きの不利な点とは

左利きの選手は「有利」と語られることが多いですが、実際には不利な側面も存在します。競技力を高めていく過程では、この点を理解したうえでバランスの取れた育成が求められます。

一つ目の不利な点は、用具や環境が右利き中心で設計されていることです。フェンシングの防具は、右利き用と左利き用で構造が異なります。

特に初心者用やレンタル器具では右利き向けのものしか用意されていないこともあり、左利きの選手は不便を感じる場面が少なくありません。

剣の持ち替えも防具の構造上、試合中には認められていないため、利き手に合った用具を準備できる環境が整っていないと、本来の実力を発揮しにくくなるのです。

また、矯正左利きの選手にとっては、指先の繊細な操作性に苦労することがあります。

フェンシングは単なる力任せの競技ではなく、剣先のわずかな動きで相手を欺く技術が求められます。

そのため、普段使い慣れていない手でプレーする場合、感覚の違いがミスに繋がるリスクもあります。

さらに、上級者レベルでは左利きに慣れている選手が増えるため、初期に感じられる有利さが薄れてしまうことも見逃せません。

特に国際大会や全国大会といった舞台では、左利き対策が進んでいるチームも多く、左利きであるだけでは通用しない状況が一般的になりつつあります。

このように、左利きであることには一時的な利点がある一方で、技術習得や競技環境において不利な要素が存在することも確かです。競技者や指導者は、これらを踏まえて練習計画や指導方針を調整していく必要があります。

左利き選手は今後も有利でいられるのか?

これまでは「左利きはフェンシングにおいて有利」という認識が一般的でしたが、この優位性が今後も維持されるとは限りません。

競技環境の変化や対策技術の向上により、左利きのアドバンテージは徐々に縮小していると考えられています。

過去には左利き選手との実戦経験が乏しい右利き選手が多く、距離感やタイミングを掴めずに苦戦する場面が目立ちました。

ところが最近では、ジュニア世代の育成段階から左利きとの対戦経験を積ませるプログラムが組まれたり、戦術的に左右両方への対応力を鍛える指導が行われるようになっています。

また、左利きの選手自体の数も増えており、かつてのように“珍しい存在”ではなくなってきました。その結果、左利き特有の攻め方に対応できる右利き選手も着実に増えており、試合の展開もより平等なものへと近づいています。

とはいえ、左利きの構えや攻撃の起点が右利きと異なること自体は変わらないため、初見での対戦においては依然として心理的なプレッシャーや不慣れからくるミスを誘発する効果は残っています。

ただし、それが勝敗を大きく左右するのは初級〜中級レベルの話であり、トップ層ではむしろ「左利きであること」に頼らず、技術と戦略で勝負する姿勢が重要になっています。

このような現状を踏まえると、左利き選手が有利であり続けるには、利き手の特性に加え、実力と柔軟な戦術の両面から勝負できるだけのトレーニングが必要です。左利きという個性を「活かす」フェーズから「超える」フェーズへと、選手自身の成長も求められているのです。

フェンシングの左利きへの対策と将来性

-

フェンシングでの左利き対策とは

-

フェンシングはどのような人が向いている?

-

左利きが多い職業と関連性

-

フェンシングにおける二刀流の可能性

-

フェンシングと剣道における左利きの違い

-

左利きの割合が変わると何が起こるのか?

フェンシングでの左利き対策とは

フェンシングにおいて左利きの選手は一定の戦術的なアドバンテージを持つとされますが、それに対する有効な対策も確立されつつあります。右利き選手が左利きに苦手意識を抱かないためにも、具体的な方法を理解しておくことが非常に重要です。

まず基本となるのが「ポジショニング」の工夫です。左利きの選手は、攻撃を外側から展開する傾向が強いため、右利き選手は自分の立ち位置をやや右側にずらすことで、相手に外側へ回り込ませにくくすることができます。

これにより、左利きの選手が得意とする側面からの突きを制限し、自分にとって有利な角度で戦いやすくなります。

次に挙げられるのが「防御技術の強化」です。左利きとの対戦では、剣が交差する位置が普段と異なるため、特に内側への突きに対する反応力やパラード(剣で防御する動き)の精度が問われます。

特定のライン、特にシクストやカルトといったガードポジションの調整と使い分けを意識することで、的確な防御につなげることができます。

さらに、対策として有効なのが「事前のスパーリング経験」です。日常的に左利き選手と模擬戦を重ねることで、構えや突きの角度に対する慣れを養うことができます。これにより、実戦でも過剰に構えず、冷静に対応できるようになります。

最終的には、左利きへの対策は「慣れ」と「準備」に尽きます。特別なスキルよりも、想定通りの動きを冷静に実行する判断力と、相手のパターンを読み取る力が勝敗を左右します。

左利き選手の動きに惑わされず、自分の戦術を貫けるようになることが、長期的には最も有効な対策といえるでしょう。

フェンシングはどのような人が向いている?

フェンシングは反射神経や瞬発力だけでなく、戦略的思考と精神的な安定性が求められる競技です。そのため、単に運動神経が優れているだけではなく、複合的な要素を持つ人が向いているといえます。

まず、フェンシングに向いているのは「集中力が持続する人」です。試合は一瞬のミスで形勢が逆転することもあるため、数分間にわたって高い集中力を保つ必要があります。状況の変化を冷静に見極め、次の動きへ即座に対応できるかどうかが試合の勝敗を分けます。

次に、判断力と状況分析能力の高い人が適性を持ちます。フェンシングでは、相手の構えや動きから次の一手を読み取り、瞬時に反応する力が求められます。

これは単なる勘ではなく、経験と観察によって磨かれていく力です。特にフルーレやサーブルのように「攻撃権」が関わる種目では、この判断が勝利の鍵となります。

また、自己管理能力がある人も向いています。フェンシングは個人競技であるため、日々の練習や体調管理、試合への準備も自分次第です。メンタル面も含めてコンディションを整えられる人は、継続的に競技力を伸ばすことができます。

意外かもしれませんが、「数学的思考に強い人」もフェンシングに適していると言われています。これは空間認識力やタイミングの予測、相手との間合いの読みといった要素が多く、数理的なアプローチが有効であるためです。

実際、知的競技としての一面を持つことから、文武両道を志す学生にも人気があるスポーツです。

このように、フェンシングは体力勝負の競技ではなく、「頭脳」「精神力」「技術力」をバランスよく発揮できる人にこそ、真の適性があるといえるでしょう。

左利きが多い職業と関連性

フェンシング以外に左利きが活躍されている分野はあるでしょうか。

左利きの人は全体の約10%程度とされていますが、特定の分野や職業ではその比率が平均より高くなることがあります。これは、左利きの人が持つ特性が、その職業のニーズにうまくマッチしているためです。

まず挙げられるのが「芸術・デザイン系」の職業です。イラストレーターや建築家、グラフィックデザイナーなどは、空間認識力や独創的な発想力が求められるため、右脳優位な傾向のある左利きの人が多い傾向にあります。美術や音楽における感性と論理の融合が必要な分野では、左利きの感覚が生かされやすいといえるでしょう。

次に「スポーツ選手」も左利きが多い分野の一つです。特に対人型の競技であるボクシング、テニス、卓球、フェンシングなどでは、左利きの希少性が戦術上の強みとなるため、左利きの選手が目立ちやすくなります。

このため、左利きの子どもがスポーツの世界で注目されやすいのも事実です。

さらに、「研究者」「数学者」「プログラマー」などの理系分野にも左利きが多く見られるケースがあります。

左利きの人は、右脳と左脳の連携が強いという研究結果もあり、情報処理や複雑な概念の整理を得意とする傾向があるとされています。

そのため、分析や思考の柔軟性が求められる職業に向いているのです。

このように、左利きが多い職業には、創造力や戦略性、瞬時の判断力が必要な分野が多く見られます。

フェンシングとの関連でいえば、相手の動きを読む観察力や瞬間的な反応、距離感の把握といった能力がスポーツ以外の職業にも通じているということです。

今後も、こうした特性が重視される職業では、左利きの強みがさらに注目される可能性があるでしょう。特に個性や戦略性が評価される分野においては、左利きの人材が活躍する場面は今後も増えていくと考えられます。

フェンシングにおける二刀流の可能性

フェンシングは原則として片手に剣を持つ競技であり、現在のルールでは「二刀流」は公式には認められていません。

つまり、左右の手にそれぞれ剣を持って戦うようなスタイルはルール上不可能です。ただし、「二刀流的なトレーニング」という観点から見ると、一定の意義と可能性が存在します。

まず、左手でも剣を扱える選手は、技術的な柔軟性が高まります。これは「両利き」であることと密接に関係しており、利き手ではない側での剣さばきが可能になることで、対戦相手への意識の分散やフェイント動作がより巧妙になる可能性があります。

また、練習段階において左右の手をバランス良く使うことは、筋力の偏りを防ぎ、身体全体の協調性を養う効果もあります。

さらに、将来的なルール改正やショー競技的なイベントでは、二刀流のような形式が導入される可能性もゼロではありません。

特に観客向けのエンタメ性を高める目的で、特別ルール下で「両手に剣を持つフェンシング」が披露されるような機会があれば、競技の新たな発展につながる可能性を秘めています。

ただし、現時点では正式な競技において二刀流は非現実的です。防具の構造、電気審判の仕組み、有効面のルールなど、すべてが片手前提で設計されているためです。

これを前提にした上で、あくまで訓練や戦術研究の一環として「二刀流的思考」を取り入れることで、選手の対応力を広げるというアプローチが有効といえるでしょう。

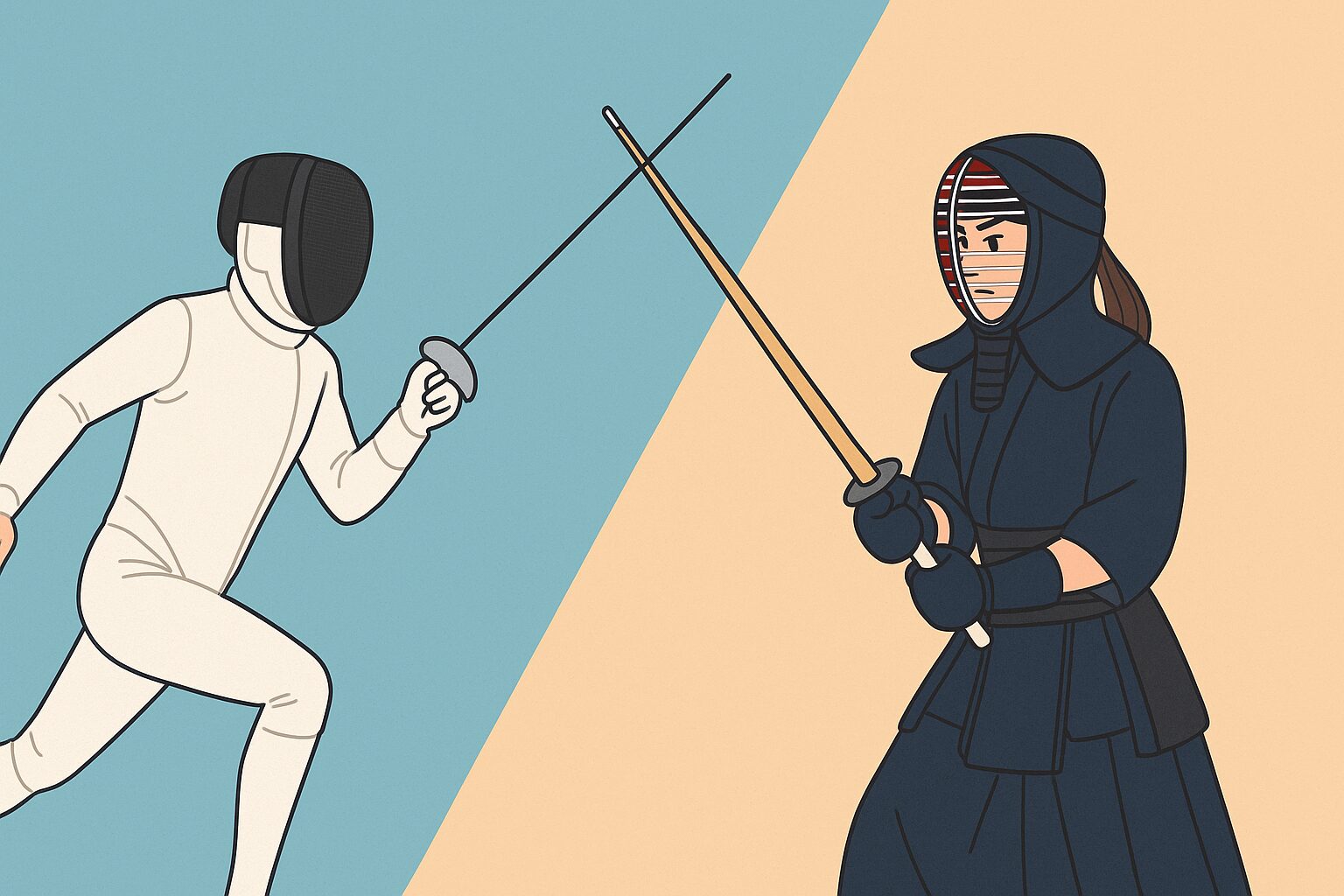

フェンシングと剣道における左利きの違い

フェンシングと剣道はどちらも剣を用いた対人競技ですが、左利きに対する扱いや影響には大きな違いがあります。それは競技のルール構造や文化的背景、さらには技術の標準化の度合いによって異なるためです。

まず、フェンシングは左利きの選手が実際に多く活躍しており、公式ルールでも左利きを前提とした防具や剣の設計が用意されています。

試合でも左右の利き手によって構えや間合いが異なることが前提となっており、選手たちはその違いを戦略的に活かす場面が多くあります。

左利きであること自体が「戦術の一つ」として扱われ、プレーの幅を広げる要素となっているのです。

一方で剣道では、圧倒的に右利きが基本とされており、左利きの選手であっても右手で竹刀を操作するように矯正されることが一般的です。

これは、剣道が日本の武道であるという文化的背景とも関係しており、型や所作が形式化されているため、個人のスタイルよりも全体の統一性が重視される傾向があるためです。

また、剣道では右手が「竹刀の操作」、左手が「支点」となる技術構造が確立されており、左利きだからといって逆の構えを許容されることは非常に稀です。

この点において、フェンシングが「実戦的・合理的」な競技スタイルを取っているのに対し、剣道は「伝統・形式美」を重視しているといえるでしょう。

こうして比べてみると、フェンシングは利き手に応じた柔軟性が高く、戦術の多様性に富んだ競技であるのに対し、剣道は利き手に関係なく「型」に基づいて統一された技術体系が求められることが分かります。どちらも剣を扱う競技でありながら、左利きの扱いには大きな違いがあるのです。

左利きの割合が変わると何が起こるのか?

仮に左利きの割合が現在よりも増加した場合、スポーツや教育、道具の設計など多方面にわたって影響が現れることが予想されます。

特にフェンシングのように利き手による構えや戦術の違いが試合の展開を左右する競技では、その影響が顕著に表れるでしょう。

まず考えられるのが、「左利き対策」の重要度が下がることです。現在は左利きの選手が珍しいため、対戦相手が不慣れであるという点が有利に働いています。

しかし、左利きの人口が増えれば、選手は日常的に左利きとの対戦経験を積むことになり、「左利きだから有利」という戦術的なアドバンテージは薄れていく可能性があります。

また、道具や設備の標準設計にも変化が起こるでしょう。たとえば、フェンシングの防具や試合場の動線、安全管理のルールなどが、右利き基準から左右両方に対応した汎用設計に移行することが考えられます。

これにより、より多様な選手が不自由なく競技に取り組める環境が整うかもしれません。

加えて、教育や指導方法も変化していく可能性があります。

現代ではまだ「右利き前提」のカリキュラムが主流ですが、左利きの子どもが増えれば、それに合わせた教本や指導法の見直しが進むでしょう。

スポーツ指導でも、左右どちらの構えにも対応できるよう、指導者側のスキルアップが求められる場面が増えてくることが予想されます。

このように、左利きの割合が変わることで「標準」とされている価値観や制度が揺らぎ、よりフレキシブルで多様な社会構造が求められるようになります。これはスポーツだけでなく、日常生活や教育、さらには労働環境にまで影響を与える、非常に大きな社会的変化といえるでしょう。

フェンシングの左利きに関する総合的なまとめ

最後に本記事のまとめを総括していきます。フェンシングにおいては、比較的左利きの比率が多いという特殊な例を紹介しました。

-

世界の左利き人口は約10%で国によって異なる

-

日本では左利きの割合はおよそ11%前後

-

教育文化によって利き手が矯正されるケースがある

-

クロスドミナンスの人も競技で優位性を持つ場合がある

-

フェンシングでは左利き選手の比率が一般より高い

-

左利き選手は右利き相手に慣れていることが多い

-

右利き選手は左利きとの対戦経験が少なく不利になりやすい

-

左右の利き手で構えや攻撃の起点が大きく異なる

-

左利き対策にはスパーリングやポジショニングの調整が有効

-

高レベルになるほど左利きへの対応力が求められる

-

フェンシングは判断力や集中力が必要な知的スポーツ

-

左利きは芸術・スポーツ・技術系職種に多く見られる

-

二刀流は現行ルールでは不可だが練習的には意味がある

-

剣道では基本的に右利きが前提で左利きは矯正される

-

左利きの割合が増えると競技の構造や教育にも変化が及ぶ