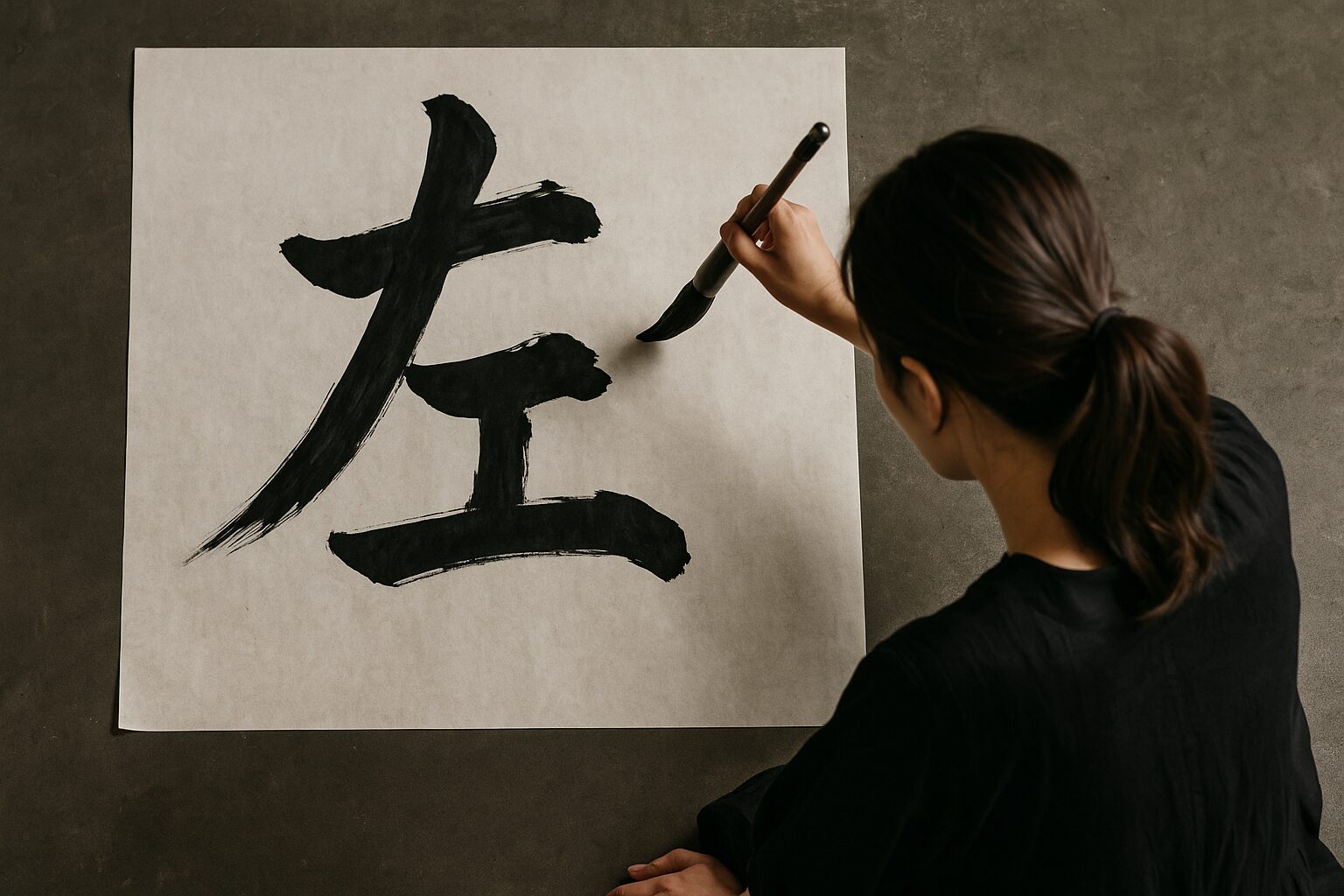

左利きの習字について気になっていると方の多くは、「左利きでも書道はできるのか」「習字はなぜ右手で書くのか」といった疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。

かつての日本では、書道は左利きではダメだった時代が長く続き、小学校の習字の授業では右手で書くように矯正されることが一般的でした。私自身も生まれつき左利きながら、「習字は右(なんなら硬筆も右で書かされました)」と強制され、筆を持つ時間が苦痛でしかなかった一人です。

実際、左利きだと不利なことも少なくありません。筆先が見えにくい、線が乱れやすいなど、左利き特有の課題が存在します。

しかし近年は、左利きの書道家やプロの講師たちが実践するテクニックやコツ、さらには左利きの習字教室の存在など、支援の幅が広がってきています。

さらに、左利きの人は何脳が発達しているのかという視点から見ても、ひらめきや芸術的感性に優れていると言われており、これは書道において大きな強みとなります。

この記事では、「習字はなぜ右手で書く」とされてきた歴史的背景から、現在の左利きに向けた工夫や練習法、そして左利きでも書道はできることを示す最新の事例までをわかりやすく解説します。

右で無理やり書かされる時代も変わってきました。

左利きのままで自信を持って筆を握れるよう、実用的な情報をお届けします。

-

習字で左利きが苦労してきた背景

-

左利きでも書道はできる具体的な方法

-

習字における右手強制の歴史と現状

-

左利きに対応した教室や道具の工夫

左利きでも習字ができる時代に変化

-

小学校の習字で苦痛を感じた過去

-

習字はなぜ右手で書くと言われてきたか

-

左利きでも書道はできると証明された理由

-

書道の左利きはダメという固定観念を検証

-

左利きだと不利なことは何があるのか

-

習字は左右どちらでも良い時代へ

小学校の習字で苦痛を感じた過去

小学校の習字の時間に、左利きの子どもが苦痛を感じることは少なくありません。

私自身、左利きとして育ち、習字の授業では右手で書くように指導されました。硬筆の時ですら右手でした。

今振り返っても、その時間は非常にストレスの多いものでした。

当時、何もかもが「右手基準」で進められていたため、左手で筆を持つことは許されない空気がありました。

筆をうまく扱えずに何度もやり直しを命じられ、友達の前で注意されることもありました。

指導してくれる先生もおそらく当時は右利き前提の教え方しか知らなかったため、左利きの生徒にとっては「できない子」と扱われるような気持ちでした。

このような環境下で感じる苦痛は、単なる技術的な問題にとどまりません。精神的にも「自分の利き手が悪いもの」と刷り込まれるような体験になってしまうことがあります。習字の時間が近づくたびに、憂うつになった記憶はいまだに鮮明です。

今でも多くの左利きの子どもが、同じような体験をしている可能性があります。しかし現在は、道具や教科書の改善も進み、左手で書く選択肢を尊重する動きが広まりつつあります。

この変化がさらに進めば、子どもたちが利き手を否定されることなく、学ぶ楽しさを感じられるようになるでしょう。

習字はなぜ右手で書くと言われてきたか

習字で右手が基本とされてきた背景には、長い歴史と文化的な前提があります。

書道の成り立ちは古代中国に遡り、当時から「右手で筆を運ぶ」ことが当然とされていました。その文化が日本にも受け継がれ、やがて教育現場にも定着していったのです。

また、漢字や仮名文字の構造そのものも、右利きに最適化されて発展してきました。

例えば、「止め」「はね」「払い」といった筆の運び方は、右手で行うことを前提に設計されています。これにより、文字のバランスや流れが自然に整いやすくなるため、右手で書くことが「正しい」と捉えられるようになったのです。

一方で、日本の学校教育においては長らく「右手で習うことが基本」とされ、左利きの子どもたちは矯正の対象とされてきました。

特に毛筆では、左手で書くと筆先が見えにくくなり、文字の仕上がりにも影響するという理由から、右手での指導が一般化していった経緯があります。

ただ、現代においては「右手でなければならない」という根拠が必ずしも教育的・合理的であるとは限りません。むしろ、左利きの特性を理解し、柔軟に対応する指導法が求められています。

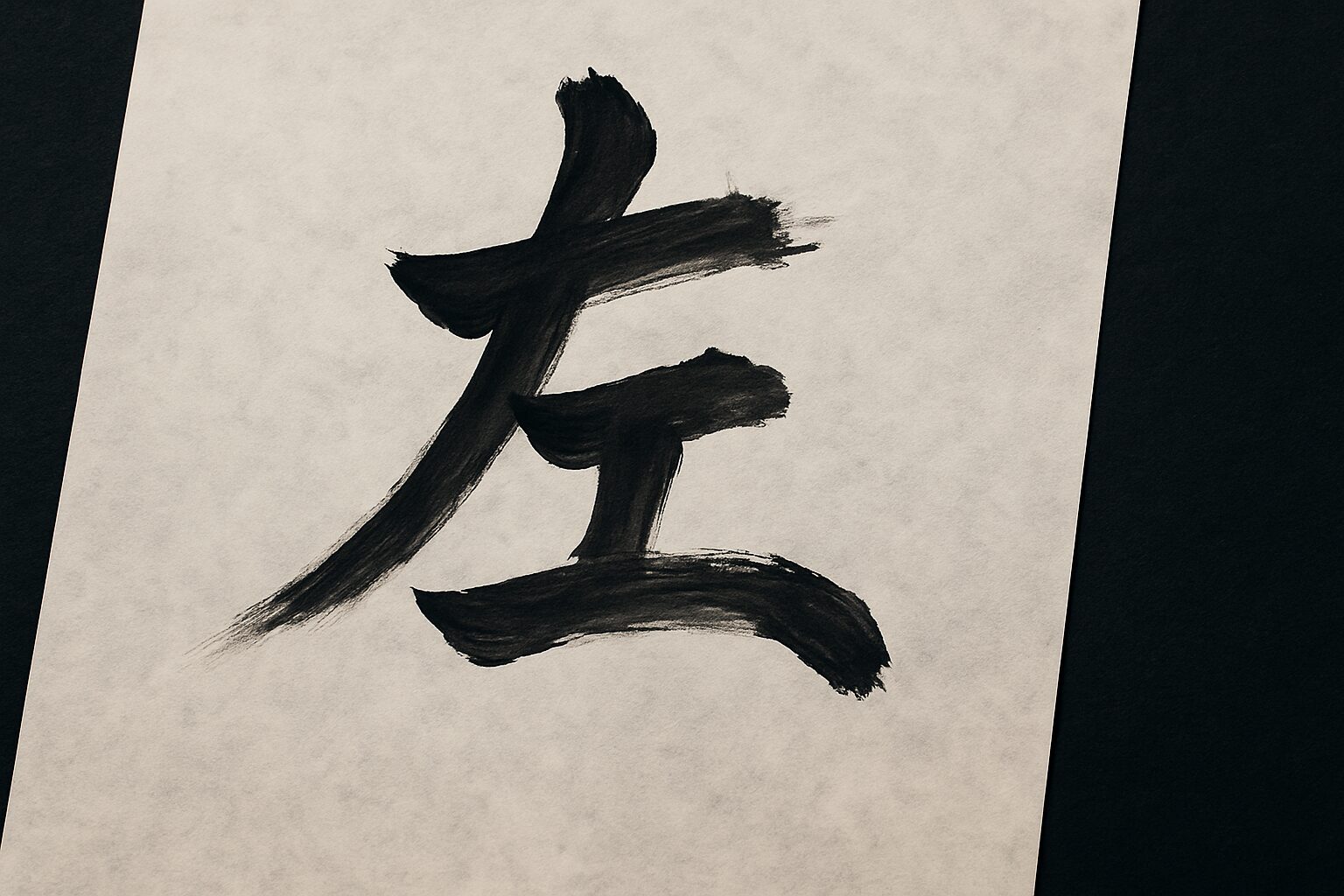

左利きでも書道はできると証明された理由

左利きであっても、書道ができるということは、すでに多くの実例によって証明されています。

私自身、書道の授業で右手を強制され、うまく書けずに劣等感を抱いた経験があります。しかし今の時代は違います。

左手で書くことを前提とした筆法や道具の工夫が浸透し、誰もが自分の利き手で書道に挑戦できる環境が整ってきています。

実際、左利き用の書道メソッドとして知られる「左きき筆法」では、筆の持ち方や紙の角度を調整することで、左手でも美しい文字が書けるように設計されています。

たとえば紙を斜めに置く「斜め書き筆法」や、紙を90度回転させて使う「横書き筆法」などは、左利きの弱点を補い、運筆をスムーズにする工夫として非常に効果的です。

また、近年では左利きの書道家が活躍する場面も増えており、教育現場でも左手で書くことへの理解が進みつつあります。教科書には左利き用の道具配置が掲載され、YouTubeなどの動画でも左利き書道の手本が公開されています。

つまり、技術や環境の工夫次第で、左利きでも十分に書道を学び、表現することが可能です。

そしてこれは、単に「できるかどうか」だけでなく、左利きならではの表現や筆跡が新たな価値として評価される時代になったことも意味しています。

もはや「左利きだから不利」という考え方は過去のものです。今は、利き手の違いを個性として尊重する時代へと変わってきているのです。

書道の左利きはダメという固定観念を検証

「書道は左利きではダメ」という言葉を、私は30年以上前の小学生時代に何度も聞かされました。

習字の時間に左手で筆を持とうとすると、当然のように「右で持ちなさい」と指導され、筆の持ち方から運筆まで、すべて右手基準で矯正されることが当たり前でした。

こうした固定観念は、長年の書道教育や文化的背景によって形成されたものです。

書道の筆使いは右手の動作を前提に構成されており、文字の成り立ちや筆法も右利きが中心となって発展してきました。

そのため、左手で筆を扱うことに対しては「おかしい」「正しくない」という偏見が生まれたと考えられます。

しかし、この価値観が絶対的である必要はもうありません。現代の書道界では、左利きでありながら活躍する書道家もいますし、教室によっては利き手に応じた柔軟な指導を取り入れるところも増えています。

また、筆の角度や紙の置き方を工夫することで、左手でも美しい文字を書くことが可能です。

このような変化を見ると、固定観念とはあくまで過去の常識にすぎないことがわかります。多様性が尊重される現代においては、「左利きだからダメ」という断定的な考え方は時代遅れです。

かつて自分が感じたような理不尽な経験を、これからの子どもたちには繰り返してほしくありません。

左利きだと不利なことは何があるのか

左利きの人が書道や習字において直面しやすい不利な点はいくつか存在します。

私が実際に経験した中でも、最も大きな壁は「筆先が見えにくい」ということでした。左手で書くと筆と手が文字を隠してしまい、バランスや線の方向を確認しながら書くのが困難になります。

もう一つの問題は、書道で多用される筆の動きそのものが、右利き用に設計されていることです。

例えば「右払い」や「右上がり」の線は、右手で書くと自然に筆が流れますが、左手では反対方向の動きになるため、筆の穂先が乱れやすく、線に力強さが出にくくなります。

さらに、学校の授業や一般的な書道教室では、右利き前提の指導が中心です。そのため、左手で書こうとする生徒に対して、具体的なアドバイスができない指導者も多くいます。

道具の配置においても、手本や文鎮、硯の位置が右利き用に設定されていることが一般的です。

これらの点は確かに「不利」と言えるでしょう。ただし、不利だからといって左利きでの書道を諦める必要はありません。

斜めに紙を置く、筆の角度を調整するなど、工夫次第で多くの課題は乗り越えられます。実際に左利きのプロの書道家も存在しており、彼らの存在が「左利きでもできる」ことの証明となっています。

つまり、左利きにとって完全に不可能なことは少ないのです。不利である部分は認めつつも、それを補う方法や知識が現代では手に入れやすくなっています。

習字は左右どちらでも良い時代へ

かつて習字は右手で書くものとされていましたが、今はその常識が大きく変わろうとしています。

教育現場や書道教室においても「どちらの手で書いても構わない」とする方針が広まりつつあり、まさに左右どちらでも良い時代が到来しているのです。

この流れの背景には、個性や多様性を尊重する社会的な価値観の変化があります。

子どもが本来の利き手を活かして学べることの重要性が見直され、特に習字や書道においては「手の使い方に正解はひとつではない」という認識が広がってきました。

たとえば、最近の書写の教科書には、左利き用の道具の配置例が図示されていたり、左手での筆運びに配慮した内容が掲載されていたりします。

書道教室によっては、左利きでの学びを前提にした指導スタイルを採用するところもあります。

このように、制度や道具の整備が進んでいる今、左右どちらの手を使うかは本人が決める時代になりました。30年以上前に、私が右手での矯正に苦しんだことを思えば、この変化は非常に意義深いものです。

もちろん、左右のどちらかが有利・不利という特性は残っていますが、それを理由に矯正する必要性はありません。むしろ、自分の使いやすい手で書けることが学びの効率やモチベーションにも良い影響を与えるのです。

今後さらにこの動きが加速すれば、すべての子どもたちが自分の特性を活かしながら習字や書道に親しめる未来が築かれていくでしょう。

左利きの習字で大切な工夫と対策

-

左利きの習字のコツとおすすめ練習法

-

習字だけ右にする必要はあるのか

-

左利きの書道家が見せる新たな可能性

-

左利きの人は何脳が発達しているのか

-

プロの工夫に学ぶ

-

左利きの習字教室は存在する?

左利きの習字のコツとおすすめ練習法

左利きで習字に取り組む際には、右利きと同じやり方ではうまくいかないことが多々あります。

私も小学生の頃、右手に筆を持つように言われ、何度練習しても筆先が安定せずに苦労した経験があります。

しかし、現代では左手で美しく文字を書くための具体的なコツや練習法がいくつか確立されています。

まず大切なのは、「紙の置き方」です。左利きの人が筆を動かしやすくするには、半紙やお手本を30〜45度ほど右側に傾けて置く方法が効果的です。

このように紙を斜めにすることで、「押す」動作が減り、「引く」動きが増えるため、筆の穂先が乱れにくくなります。特に横線を書くときに、スムーズに運筆できることが大きなポイントです。

次に「筆の角度」も重要です。左手で筆を持つと、筆先がササクレ立ちやすくなるため、筆と紙の接地角度は15〜20度を目安にキープしましょう。

これができると、線の終わりが綺麗にまとまりやすくなります。筆を握る位置や力の入れ具合も調整し、自分の手にフィットする形を見つけることが上達への第一歩です。

さらに、「視線の確保」も見落とせない要素です。左手で書くと、筆や手の影で筆先が見えにくくなることがあります。そのため、体の位置を紙に対してやや右側に置くことで、筆先が見えやすくなり、運筆のバランスもとりやすくなります。

練習法としては、最初は画数の少ないひらがなや簡単な漢字を選び、一本ずつ線を確認しながらゆっくりと書くことがおすすめです。

手本を見る際は、右側に配置することで手で隠れることなく確認しやすくなります。こうした工夫を続けることで、左利きのままでも自然に上達できる道筋が見えてくるでしょう。

習字だけ右にする必要はあるのか

学校の授業や一部の書道教室では、「習字だけ右手で書くように」と指導されることがあります。

私もまさにその対象で、普段は左手を使っているにもかかわらず、習字の時間だけ右手で筆を持たされました。

その結果、授業への意欲を失い、筆を握ることすら苦手になってしまったのです。

では、今の時代において「習字だけ右にする必要」は本当にあるのでしょうか?その問いに対しては、慎重な判断が必要です。

確かに、書道の基本筆法は右利き用に設計されており、「右払い」「止め」「はね」などの動作は右手の方がやりやすい構造になっています。これは歴史的な背景があるため、否定はできません。

しかしながら、すべての子どもにその型を強要するのは、個々の適性や心の成長を無視してしまう危険があります。

左利きの子どもが無理に右手で書こうとすると、筆圧が安定せず、字の形が崩れるだけでなく、自信も失いやすくなります。

現代では、左利きに配慮した教科書や道具の工夫が広がっています。教室によっては、左右どちらの手でも対応できる柔軟な指導法を取り入れているところも増えてきました。

また、筆を使う時間は限られており、学校教育における書道の授業は年間で数時間にとどまることも少なくありません。

このように考えると、習字だけを右手に矯正する必然性は徐々に薄れつつあります。むしろ、左手での書き方を尊重し、それに合った教え方を模索することが、学習効率を高める近道になるでしょう。

左利きの書道家が見せる新たな可能性

今、左利きの書道家たちが注目を集めています。

その存在は、「左手で美しい字は書けない」という古い常識を打ち破り、新しい表現の可能性を広げています。

私自身が子どもの頃にそのような姿を知っていれば、どれだけ勇気づけられたことでしょう。

左利きで活躍する書道家たちは、独自の筆法や構図を編み出すことで、自分の個性を作品に反映させています。

たとえば、紙を大胆に回転させて文字を構成したり、運筆の流れを変えて「左利きだからこそ書ける線」を活かすなど、既存の型にとらわれないスタイルが特徴です。

また、こうした左利き書道家の中には、教育現場やオンラインで積極的に左手書道の指導を行っている方もいます。

実演を交えたレッスン動画は、同じ悩みを持つ子どもたちや保護者にとって大きな励みになっており、左利きの可能性を広く伝える役割を果たしています。

注目すべきは、作品としての完成度だけではありません。左利きの書家が表現する線やバランスには、右利きとは違った独自の動きやリズムがあり、芸術的な面でも新しい価値が認められています。

これは、書道が持つ「型」や「伝統」に対する再解釈にもつながる大きな意義を持っています。

左利きだからといって、書道に不向きであるという思い込みは、もはや時代錯誤です。

むしろその利き手の違いが、創造力をかき立て、表現の幅を広げる原動力になっています。新しい書の世界を切り拓く鍵は、固定観念ではなく多様性にあるのかもしれません。

左利きの人は何脳が発達しているのか

左利きの人は「右脳」が発達しているとよく言われます。実際、脳科学の分野でも左利きの人は右脳の働きが活発で、ひらめきや直感、空間認識、芸術的な感性などに優れている傾向があるとされています。

これは、主に左手を動かすことで右脳が活性化されるためです。

この特性は、書道のような繊細な表現が求められる分野でとても有利に働くことがあります。

書道には「線の流れ」や「余白の取り方」など、目には見えにくい感性が問われる場面が多く存在します。

右脳型の発想は、そうした要素を自然に取り入れ、独自の作品を生み出す力につながるのです。

たとえば、書道家の武田双雲さんも、自身が左利きであることを「表現の武器」として活かしています。

彼は、右手で整った書を書きつつも、左手ではより自由でアート性の高い作品を生み出すことがあると語っています。

これはまさに、左右の脳の使い方の違いを理解し、それを創作に応用している好例です。

ただし、右脳が発達しているからといって、すべての左利きの人が芸術的であるというわけではありません。

重要なのは、その脳の傾向をどう生かすかという視点です。書道のように、感性と技術を融合させる芸術では、右脳型の思考がとても力になる場面が多くあります。

このように考えると、左利きであることは決して不利ではなく、むしろ新しい表現の可能性を持っていると言えるでしょう。教育や指導の場面でも、左利きの脳の特性を理解したサポートが求められます。

プロの工夫に学ぶ

書道の世界で活躍するプロたちは、右利きでも左利きでも、それぞれの特徴を生かすために多くの工夫をしています。

特に左利きの書道家は、従来の「右手基準」の型にとらわれず、自分なりの技術や表現方法を編み出してきました。

その代表的な例が、書道家・武田双雲さんです。彼は左利きでありながらも、右手でも文字を書く訓練を受けており、両手で書道に取り組むことができます。

双雲さんは「右手と左手では、文字の表情がまったく違う」と述べており、それぞれの手の使い方によって作品に込める感情や印象を変えているそうです。

また、双雲さんは「左利きだから書ける線がある」と明言しています。

右手では描きづらい線の方向や、身体の自然な動きから生まれるリズム感など、左利き特有の筆跡には独自の魅力があると指摘しています。

こうした感覚を大切にすることで、作品がより個性的で生きたものになっていくのです。

他のプロの書道家にも、筆の穂先の形を調整したり、紙の角度を工夫したりすることで、左手でも筆が滑らかに動くようにする取り組みが見られます。

たとえば、紙を90度回転させて「横書き」に近いスタイルで書く方法や、筆をより短めに持つことで安定させる技術もあります。

このように、プロの世界では「右利きか左利きか」は問題ではなく、「どう工夫し、どう表現するか」が問われるのです。だからこそ、書道においても個性を尊重した柔軟な発想が、今後ますます重要になってくるでしょう。

左利きの習字教室は存在する?

左利きに対応した習字教室は、全国に少しずつ増え始めています。

以前は、どの教室でも右手で書くことを前提とした指導が当たり前でしたが、今は「利き手を尊重する指導」が注目され、実践している教室も出てきました。

具体的には、左利きの子どもが書きやすいように道具の配置を変えたり、筆の持ち方や運筆の角度を工夫するような指導法を採り入れている教室があります。

たとえば、筆置きを左側に、手本は右側に置くという基本的なレイアウトから始まり、紙を斜めに配置するなど、実用的なテクニックも教えてくれる場所があるのです。

また、書道教室によっては、教室側が事前に保護者からヒアリングを行い、お子さんが左利きであることをふまえたうえで指導計画を立てる場合もあります。

こうした丁寧な対応は、左利きの子にとって安心して学べる環境づくりにつながります。

もちろん、すべての教室が対応しているわけではありませんが、インターネットや地域の口コミ、教室の公式サイトを見ることで、左利きに理解のある教室を見つけることが可能です。

「左利き 書道教室」などの検索キーワードで調べてみると、対応可能な教室の情報が見つかることもあります。

さらに、オンラインの書道レッスンでは、左利きの書道家による解説動画も公開されており、自宅で気軽に学べる時代になりました。

左手で筆を持つ実演や細かいコツが丁寧に紹介されており、地方に住む人でも良質な学びが得られます。

このように、「左利きだから通えない」とあきらめる必要はありません。

むしろ左利きに特化した指導を行う教室を選ぶことで、利き手を活かした伸びやかな学びが可能になります。今後も、左利きへの理解がさらに広がっていくことが期待されます。

左利きの習字を取り巻く現状と課題のまとめ

最後に、本記事のまとめを箇条書きで総括します。左利きにとって天敵とされていた、習字。このトラウマに近い体験も今は昔ですね。左利きであることに自信を持って、自分らしいやり方で習字を楽しんでみましょう!

-

小学校では今も右手強制の指導が残る現場がある

-

左利き児童の多くが習字の時間に苦痛を感じやすい

-

習字の歴史は右利き文化に根ざして発展してきた

-

筆の運びや文字構造は右利き前提で設計されている

-

左手で書くと筆先が隠れやすくバランスが取りづらい

-

斜め書きや紙の回転など左利き用の筆法が存在する

-

教科書や道具のレイアウトも左利き対応が進んでいる

-

現代では右手矯正の必然性は薄れてきている

-

左利き書道家による指導や発信が広まりつつある

-

書道は右手でなければならないという固定観念は古い

-

左利きならではの筆跡や表現に芸術的な価値がある

-

右脳の働きが活発な左利きは創造性に優れる傾向がある

-

プロの書道家も筆や紙の工夫で左手での表現を実現している

-

左利き対応の習字教室やオンライン教材も増えている

-

習字は利き手の自由を尊重する時代へと移行しつつある